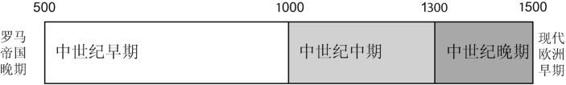

中世纪简史

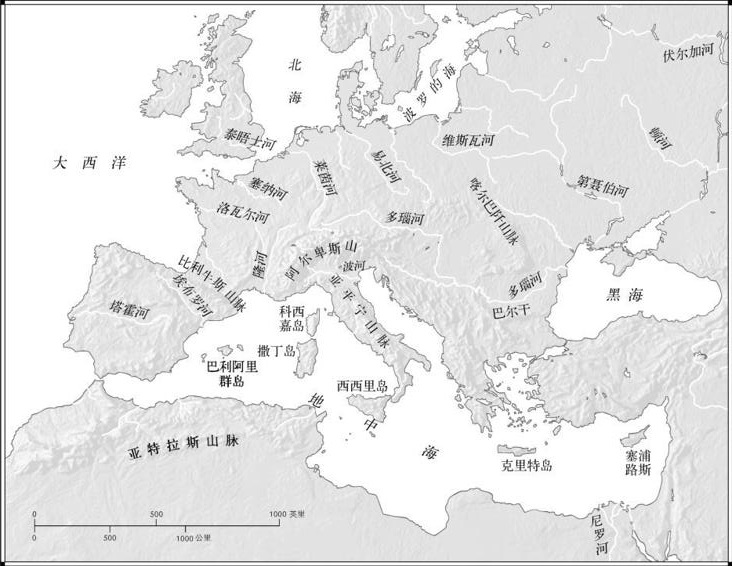

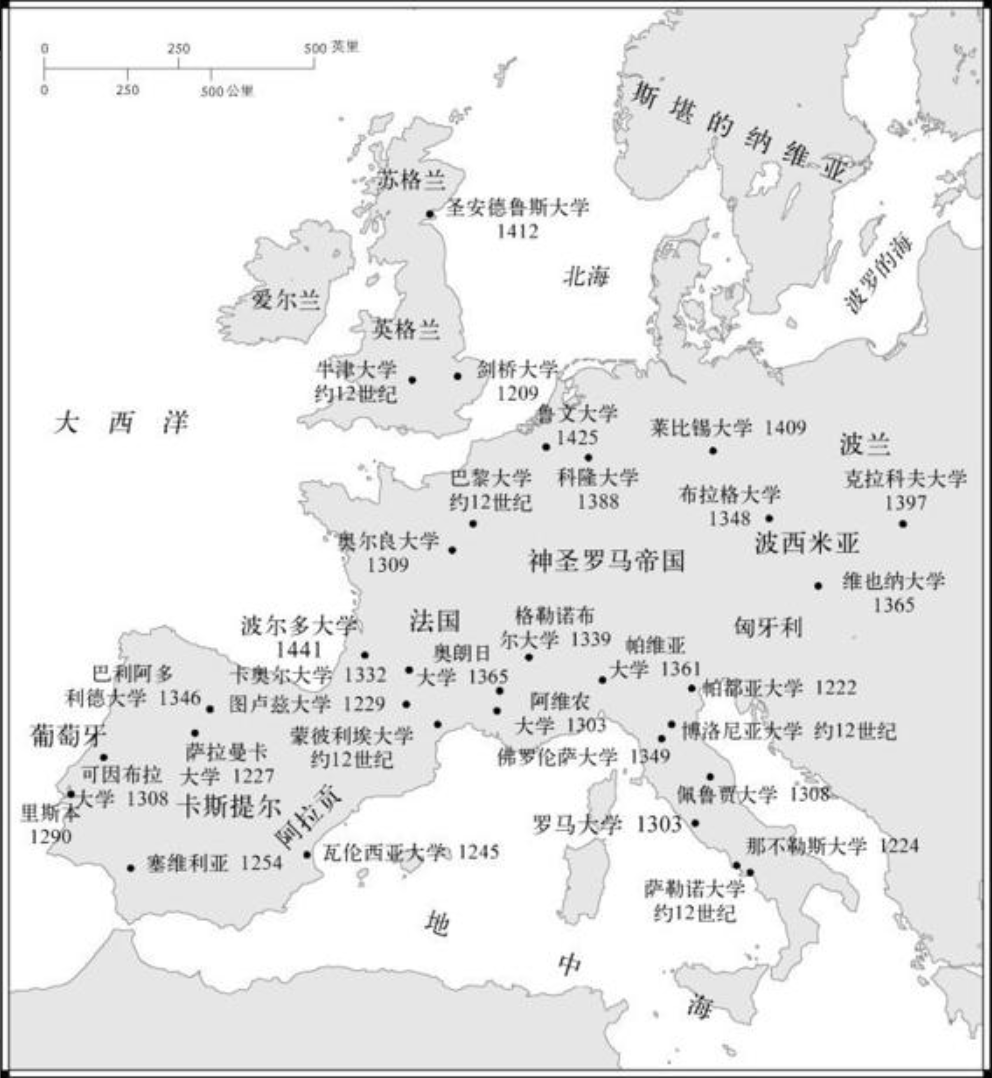

一些地图

欧洲地形图

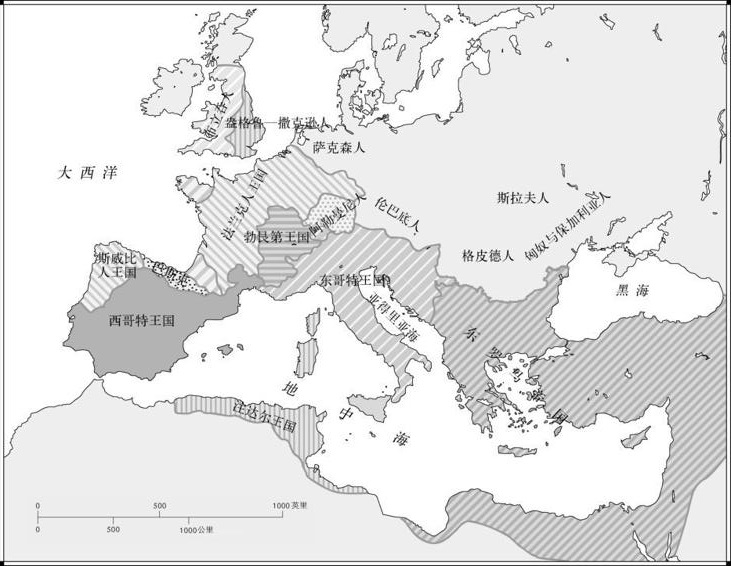

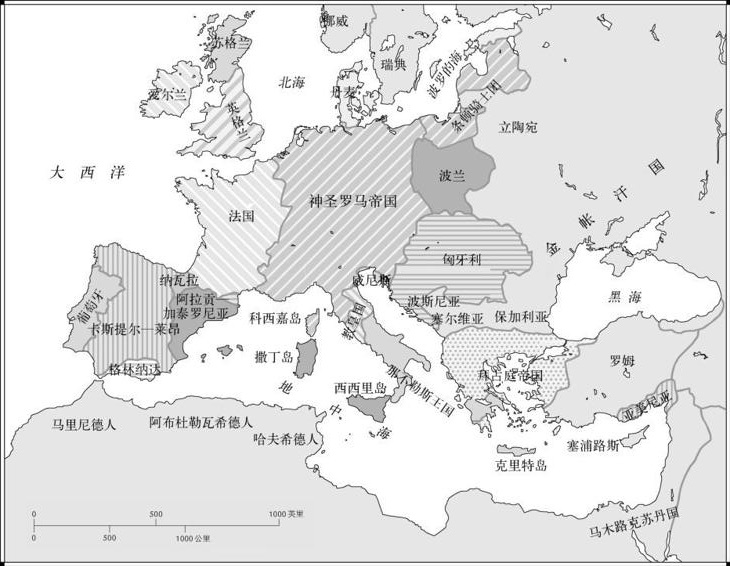

约 500

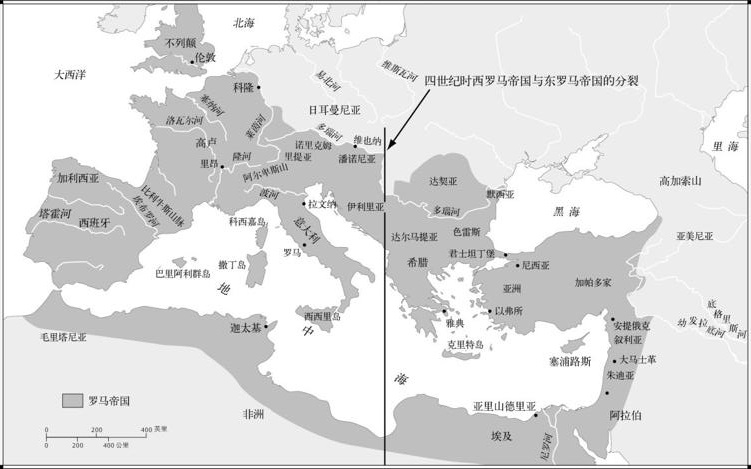

到公元 500 年,“继承国”已经把统一的罗马帝国给四分五裂了。有一些国家很短寿,比如北非的汪达尔王国;另一些国家则比较长命,比如法兰克王国。

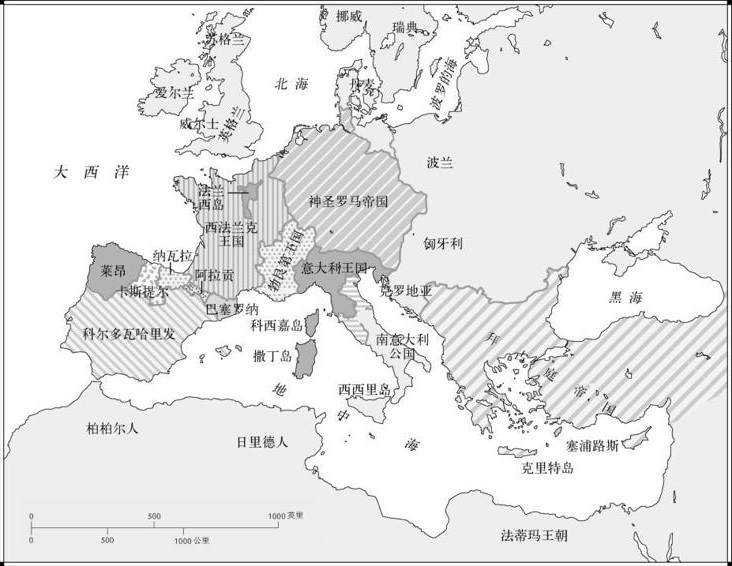

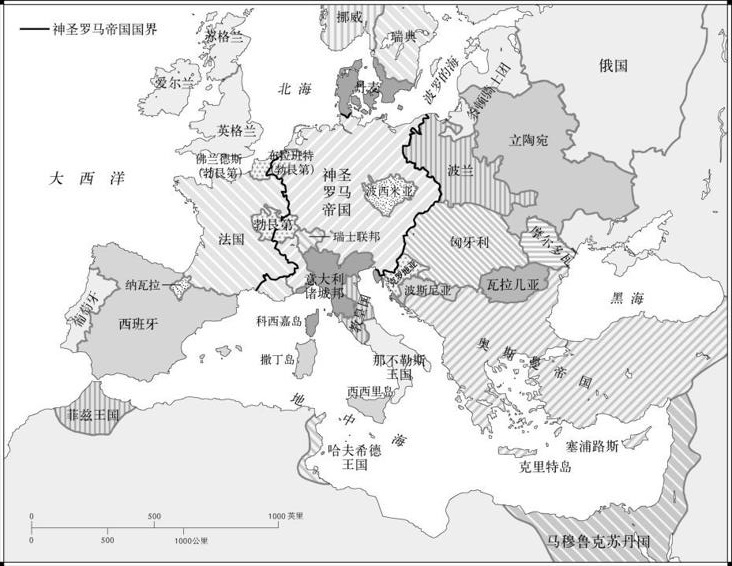

约 1000

在公元 1000 年,罗马时代和查理曼时代的庞大帝国已经是久远的记忆了。当时,诸多小国在欧洲星罗棋布。最大、最强盛的是神圣罗马帝国,然而它也是由许多更小的政治实体组成的。

约 1300

到公元 1300 年,信仰基督教的欧洲已经扩张开去。卡斯提尔—莱昂(Castile-Leon)统治着伊比利亚半岛,神圣罗马帝国也已经东扩。拜占庭帝国现在和过去相比,不过是一片阴影。

约 1500

中世纪行将结束之时,英国、法国、西班牙王国的边界已经和今天相差无几。欧洲其他地方的大部分版图仍被分裂成更小、更弱的国家。在东方,奥斯曼帝国统治着原先属于拜占庭帝国的地方。

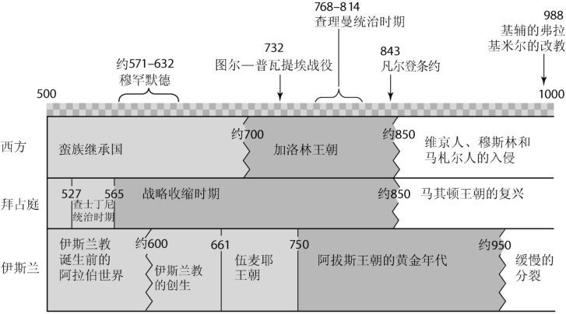

中世纪早期

500-1000

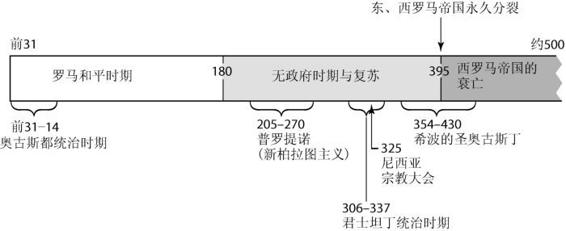

罗马的基督教化

前 31 - 430

罗马和平时期

前 31 - 180

- 奴隶和农奴(赋役农)

- 小型的行政城市 + 广大乡村

第 3 和第 4 世纪

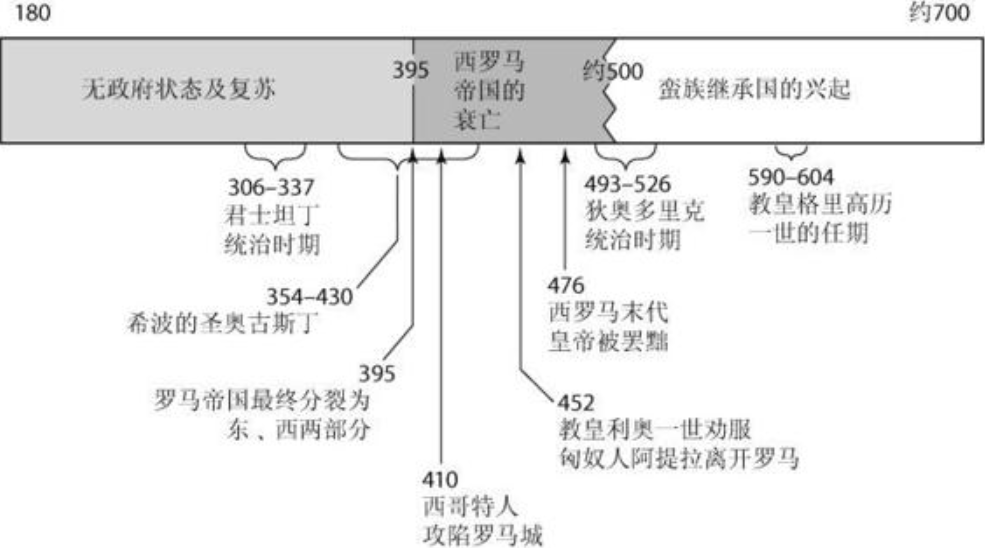

180 - 395

3 世纪,军事困境与无政府状态

- “铁和锈”的时代

- 外族侵扰

- 频繁地废立新帝

3 世纪末,4 世纪初,帝制改革

- 戴克里先、君士坦丁将松散的帝国建成由庞大的军队和官僚支持的专制国家

- 军事上,战胜蛮族和波斯人

- 经济上,物品定价,职业分级

- 政治上,帝国专制独裁,皇帝被赋予神圣色彩

- 帝国分裂

- 395 年 1 月 17 日,罗马皇帝狄奥多西逝世,国土被分给两个儿子继承,导致罗马帝国分裂

- 改信基督教

- 历程

- 基督教原是神秘教派中的一种

- 新柏拉图主义

- 君士坦丁宣布基督教合法(313 年),并成为基督教徒

- 狄奥多西宣布基督教为国教

- 拉丁教父

- 圣安布罗斯

- 米兰主教

- 圣哲罗姆

- 保存古希腊 - 罗马典籍

- 从希伯来语和希腊语原本翻译成《拉丁文圣经》

- 圣奥古斯丁

- 希波主教

- 《忏悔录》

- 圣安布罗斯

- 历程

民族大迁徙

蛮族的定居

400 - 500

- 在罗马的影响下,蛮族在西罗马帝国的土地上形成了部落王国

- 宗族和战争联盟

- 匈奴人越过多瑙河和莱茵河,迫使哥特人、汪达尔人和其他野蛮民族入侵帝国

- 410 年,阿拉里克围攻罗马城,建立西哥特王国

- 430 年,汪达尔人占领希波,在北非建立王国

- 西罗马帝国丢失出亚平宁半岛外的领土,国内也是蛮族将领摄政

- 476 年,奥多维克废除皇帝,西罗马帝国灭亡

- 482 年,蛮族国王克洛维在先前罗马帝国的高卢地区建起法兰克王国。

- 493 年,脱离匈人束缚的东哥特人出兵亚平宁,狄奥多里克刺杀奥多维克,建立东哥特王国

早期西方基督教世界

500 - 700

中世纪早期社会

- 新社群出现

- 罗马和蛮族的上层阶级形成中世纪贵族

- 一夫多妻制

中世纪早期政治

- 地方自治

- 乡村由贵族统治

- 城市实际由主教统治

- 由于城市里拥有圣物,朝圣者们就能带来利益,再加上农村地产的收益,又缺乏可以匹敌的其他权威机构,欧洲中世纪早期的主教事实上就是城市的统治者。

- 王权

- 600 年,亚平宁半岛已被分成两块,拉文纳、罗马教皇控制的南边由拜占庭控制,而北边则由伦巴底人控制。

- 盎格鲁撒克逊人在不列颠岛上建立星罗棋布的王国

- 墨洛温王朝统治高卢,愚蠢的分割继承制,满地都是国王

- 六世纪的北非由拜占庭统治,而不再是汪达尔人

- 伊比利亚仍然由西哥特人统治,587 年改信天主教;在八世纪早期被穆斯林征服

中世纪早期教会

- 修院制度

- 基督教苦行者的隐士团体

- 更加贴近大众的修士团体

- 爱尔兰的自治修道院

- 男女分离的修道院

- 男女修道院

- 家庭修道院

- 本笃会

- 堂区,修道院教堂

- 农村地区的修道机构

- 异教文化与基督教的融合

- 节日,习俗

学术生活

- 诺森比亚复兴

- 爱尔兰

- 本笃会

西欧的邻居:拜占庭帝国和伊斯兰文明

500—1000

拜占庭

公元 1000 年以前的东罗马帝国和拜占庭

简述

- 在拜占庭时代的前 500 年,帝国沿袭了罗马帝国晚期的行政传统,发展了基督教的东正教派,并从古希腊的文化中汲取养分。

- 政府

- 承袭罗马晚期的政治制度

- 重视防御和自卫

- 治理方式繁琐复杂

- 宗教

- 东正教:" 东方正统教派 "(Eastern Orthodox Church)

- 皇帝在教会拥有绝对地位(政教合一)

- 教义争端

- 基督的本质问题

- 基督既是完美的神,同时又是完美的人

- 基督一性论:基督只具有一种属性,其中的神性要超过人性

- 圣像破坏政策

- 基督的本质问题

- 基督教的分裂

- 东西方之间也有其他争议,特别是在圣餐礼、圣三一的本质和教皇自称基督教会的唯一首领等方面的不同。诸多争议使得两个教派越走越远,终于在 1054 年,教皇和宗主教互相开除对方的教籍。

- 文化

- 希腊文化传统(古希腊—罗马文化),远离拉丁文化

- 描绘神祗的艺术传统

- 希腊语

查士丁尼时代,527—565

- 重建君堡:索非亚大教堂

- 颁布《民法大全》

- 收复失地

- 征服汪达尔

- 西哥特,伊比利亚半岛沿海的一长条土地,哥特战争

战略收缩时期,570—850

- 国土收缩

- 伦巴底王国:亚平宁半岛北部

- 西哥特重夺伊比利亚半岛南部

- 穆斯林攻陷北非

- 波斯帝国攻占叙利亚、巴勒斯坦、埃及

- 阿瓦尔人夺取巴尔干半岛

- 短暂的收复

- 希拉克略大帝

- 收复了巴尔干地区,打击了波斯军队

- 夺回圣器:真十字架

- 沦为小国

- 穆斯林的围攻

马其顿王朝的复兴,850—1050

- 巴西尔一世、二世

- 在巴尔干地区建立对斯拉夫人和保加利亚人的牢固统治

- 斯拉夫人(圣西里尔传教)、基辅罗斯(婚姻)皈依东正教

伊斯兰文明

- 政教合一

- 典籍

- 《古兰经》:神启,上帝的真言

- 《圣训录》:穆罕默德的言行录

- 宗教派系

- 逊尼派:主流,源于伍麦耶,以《古兰经》和先知的言行为教义之本。

- 什叶派:真正的哈里发——即穆罕默德通过法蒂玛和阿里所传的子孙后代——是没有原罪、没有错误的(法蒂玛王朝)

- 非穆斯林的处境

- 宗教环境宽容

- 非穆斯林被称为 " 低民 ",需要缴税、不能传教

早期扩张:632-655

内战:655—661

- 阿里(默罕默德的表亲和女婿)vs 伍麦叶家族(麦加商业富豪,阿伊莎支持)

伍麦耶王朝:661—750

- 占领君堡失败(希腊之火)

- 击败西哥特王国,建立安达卢斯

- 进攻法兰克王国失败

阿拔斯王朝

- 特点

- 迁都:大马士革 → 巴格达

- 重心转向东方

- 权力由阿拉伯人向各个民族分散

- 黄金年代:750 — 约 950

- 巴格达都城的繁荣

- 丰富的学术生活:智慧之屋

- 苏菲派的崛起

- 分裂时期

- 诸省成为独立国家

- 法蒂玛王朝(909—1171):什叶派,埃及

- 安达卢斯

- 巴格达城被塞尔柱土耳其实际控制

加洛林王朝

700-850

加洛林王朝早期

- 特点:氏族系统、孤立的村庄

- 墨洛温王国的分裂:纽斯特里亚、奥斯特拉西亚、奥斯特拉西亚

- 赫斯塔尔的丕平

- 控制纽斯特里亚

- 加洛林家族摄政(宫相)

- 铁锤查理 714—741

- 图尔—普瓦提埃战役中战胜穆斯林

- 矮子丕平 741—768

- 正式创建加洛林王朝,使世俗政权获得宗教的批准

- (��丕平献土)为教皇打败伦巴底人,给予 " 王赐恩地 "(后来的教皇国)

- 圣卜尼法斯与盎格鲁—撒克逊传教团

- 向弗里西亚、图灵根、黑森和巴伐利亚的异教徒们传播基督教

- 法兰克修院改革

- 采邑分封制

- 领地 + 租地

- 领主拥有司法权,也有保护领地居民的义务

查理曼大帝时期

768—814

- 扩张

- 征服伦巴底人

- 建立 " 西班牙边境 "(后来的巴塞罗那郡)(《罗兰之歌》)

- 征服巴伐利亚,建立 " 东部省 "(Ostmark,奥斯特马克)

- 摧毁阿瓦尔王国

- 征服萨克森

- 加冕为帝 800

- " 罗马人的皇帝 "

- 教皇利奥三世加冕

- 象征着加洛林王朝和教皇间利益的结合

- 经济

- 发展较为低下

- 贸易沿河进行,多物物交换

- 政治

- 地方贵族权力显著

- 《法令集》、监察使制度(作用寥寥)

- 文化

- 亚琛

- 阿尔昆(英格兰)

- 加强基础教育

- 整理、抄写典籍

- 加洛林手写字体(Caroline script)

- 继续教会改革

分裂、侵略和新的政治格局

800 - 1000

加洛林王朝晚期的分裂

843

- 虔笃路易的儿子们发起内战,签订《凡尔登条约》

- 秃头查理 → 西法兰克(后来的中世纪法国)

- 日耳曼人路易 → 东法兰克(后来的神圣罗马帝国)

- 长孙洛泰尔 → " 中间王国 ",获得皇帝的称号

穆斯林、马札尔人和维京人的侵略

- 9 世纪、10 世纪:穆斯林、马札尔人、维京人合力进攻欧洲

- 穆斯林海盗、马扎尔骑兵、维京人的抢劫

- 维京

- 在英格兰和欧洲大陆

- 攻陷了除维塞克斯外的盎格鲁—撒克逊地区

- 洗劫安特卫普、鲁昂、汉堡、巴黎、亚琛

- 诺曼底的诞生

- 在北大西洋和俄罗斯诸国

- 攻陷苏格兰、爱尔兰、冰岛,还有格陵兰、纽芬兰

- 攻占诺夫哥罗德、基辅

- 在英格兰和欧洲大陆

新政治格局的形成

英格兰的统一

- 维塞克斯成为维京人入侵的幸存者

- 历程

- 阿尔弗雷德大帝(871—899 在位)收复南海岸土地,与麦西亚结盟

- 丹麦人卡努特(1017—1035 统治英国)建立丹麦—挪威—英格兰帝国

- 诺曼底公爵、征服者威廉在 1066 年统治英格兰

西法兰克的分裂

- 987 年,卡佩王朝建立(于格·卡佩)

- 地方贵族(公爵)实力强大

- 法国也不是一个真正的王国,而是许多公国和伯爵领地的拼合体

日耳曼诸国的分裂与统一

- 10 世纪早期,东法兰克分由五个公国统治:萨克森、施瓦本、巴伐利亚、法兰克尼亚和洛林

- 919 年,日耳曼人、萨克森公爵捕鸟者亨利掌权

- 萨克森国王:奥托大帝(捕鸟者亨利的儿子)

- 保卫日耳曼诸国,击退马札尔人

- 收复落到各公爵手上的土地和权力

- 对中间王国实施统治

- 奥托打败伦巴底人,教皇在 962 年封其为“罗马皇帝”并为其加冕(神罗开端)

- (政教合一)使用教会来加强权力

- 文化复兴(修道院教学)

亚平宁半岛的自治城邦

- 主教权力大于地方贵族

- 北部统一成意大利王国,归入萨克森王朝

- 南部零散

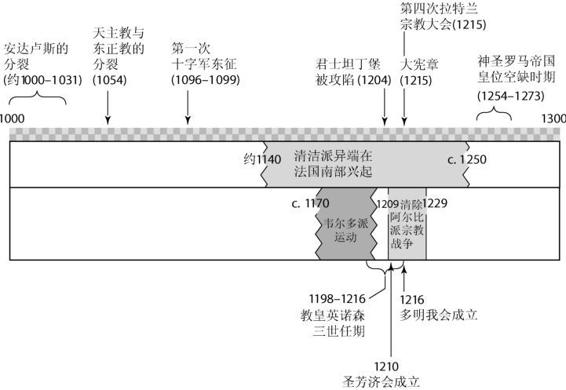

中世纪中期

1000-1300

中世纪中期的欧洲发生了翻天覆地的变化,其中有不少是非常大的进步。农民从田地里收获更多的庄稼,人口快速增长。商贸迅速扩张,城市一个接一个兴起,容纳越来越多的货物和商人。贵族们更好地掌管着自己的军事力量,发展出一种骑士文化,混杂着基督教道德与传统的暴力价值。基督教会在改革后的教皇政权及一批新的修会的领导下重振雄风。同时,借用著名历史学家罗伯特·巴特列特(Robert Bartlett)的话说,这几个世纪也看到了“欧洲的欧洲化”(the Europeanization of Europe)。换句话说,也就是“第一个欧洲”——查理曼帝国时的法国、易北河西边的日耳曼诸国和亚平宁半岛北部——将其价值观与文化传播到越来越多的地方,逐渐形成了一个越来越和谐的西方基督教界。

经济腾飞与社会变迁

约 1000—1300

经济发展与气候变暖息息相关

对内开拓疆域:清除森林、吸干湿地、填海造田。

对外扩张:一部分穆斯林、拜占庭和斯拉夫人的领土都在欧洲文明的扩张中收归西方基督教界

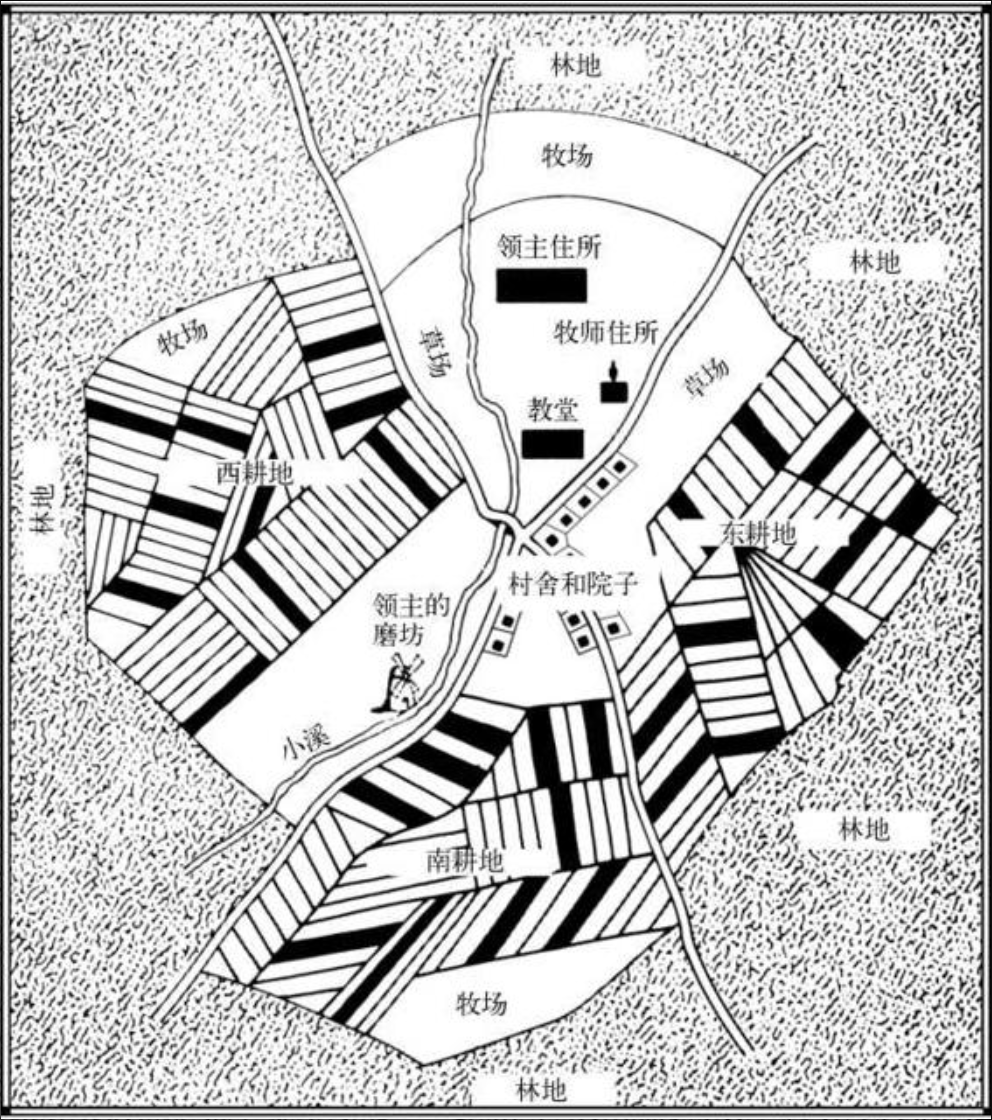

农业革命

变化

- 耕地面积增加

- 村民和贵族的开垦行为:抽干湿地、清除森林、修筑海堤

- 种植效率提高

- 三地轮耕制:轮流使用“在耕地”与“休耕地”

- 三块轮耕地以三年为一个循环单元:一块春天种植、秋天收成,一块秋天种植、次年初夏收成,一块留空。这样,任何时间里都有三分之二的土地处在耕种状态,相比先前只用一半土地的轮耕方式是进步了许多

- 农业生产技术的进步

- 一些金属工具:新型挽具和轭具、马蹄铁、轮轴

- 新型犁

- 水磨、风车磨

影响

- 农作物产量加倍

- 减轻饥荒

- 饮食的进步改变了男性和女性的相对平均寿命。

村庄、采邑和教区

佃农 / 农民 = 农奴 + 自由农

- 村庄(社会功能)

- 由一群农民组成

- “原子村庄”:大块农田围着紧密排在一起的房屋

- 敞地制度(open field,又称开放式土地)

- 多块条地组成一块敞地

- 一个家庭拥有几块条地,工具都是公用的

- 工业副业:一边干农活,一边从事其他职业(工匠、商人等)

- 采邑(法律功能)

- 由地主/领主和佃农组成

- 其中的农民可能是自由农或者农奴

- 自由农只欠地租

- 农奴不仅��欠地租,还得为地主无条件效力

- 到了 11 世纪,大量奴隶和自由农变成农奴

- 多采邑的领主使用执行官(bailiff)/ 督事(steward)来代管土地

- 教区(宗教功能)

- 由牧师和教区居民组成

- 牧师的资金来源

- 圣职躬耕田 / 教会属地(glebe land):一块归牧师使用的土地

- 什一税(tithe):教区居民必须奉献出总收成的十分之一来支持教会

- 贡物 / 贡金(oblation):付给牧师主持婚礼或葬礼的钱

农村社会

- 简陋的房屋、朴素的劳动分配

- 频繁的战乱威胁

- 免除领地劳动和将农奴自由化的趋势

- 13 世纪,人口的增长降低了农民的生活水平

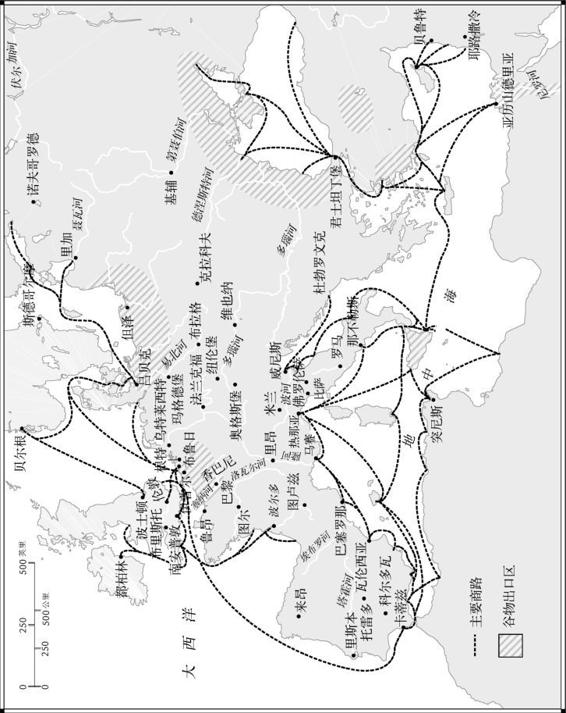

商业革命

- 农业发展在 13 世纪陷入停滞,不过在此之前,已经强烈刺激了贸易和工业的发展。

- 犹太人和维京人的推动

- 集市的兴起(负责农村地区的贸易)

- 城镇的兴建(依托于贸易的发展):意大利、弗兰德斯

- 贸易的粒度:集市——地区大镇——城市

城市社会

- 城市居民:多余人口聚集在城市而形成

- 城市自治:以商人为主体,城市特许令

- 城市里的特殊群体:犹太人

- 行会:商人组织

- 学徒,熟练工、师傅

地主贵族

- 领主与封臣更多地以金钱为纽带

- 生活更加奢侈

- 领主和骑士的界限变得模糊

朝圣新路

约 1000—1250

虔信的演进

- 基督教社会的精神重启

- 对基督受难的沉思和对圣母玛利亚的敬拜

- 对圣遗物的热情(对众多圣人的敬拜)

- 圣事的推行

正统教义与异端学说

- 异端学说在城镇最为流行,反教权主义

- 法国南部的清洁派

- 里昂的维尔多派

- 伦巴底的卑微派

修院生活的变化

- 修院改革:在改革中堕落,再堕落中改革

- 克鲁尼修会:继承本笃会,发展成教团

- 新修院运动:加尔都森派、西多会及其他教团

- 女性修会:贝居安会

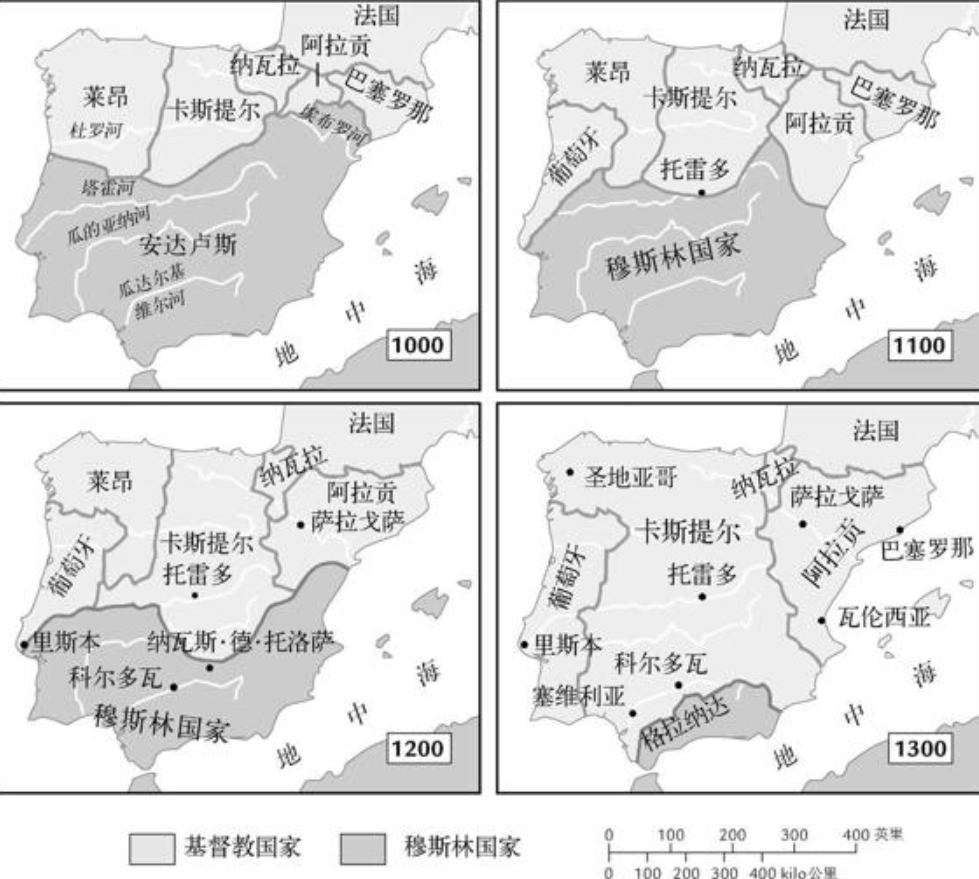

教权与教会

- 教会的地位

- 中世纪早期:高

- 11 世纪早期:受贵族控制

- 11 世纪中期:宗教改革:神罗皇帝亨利三世任命的利奥九世主导,后来演进为格里高历改革/希尔德布兰特改革

- 规范了教皇的选举过程,坚定地排除皇帝的影响

- 禁欲主义被写进教会法规

- 教皇渐渐控制了整个教会体系的所有阶层

- 格里高历七世、亨利四世和俗世授职:最后确立了至高无上的教皇制度

- 托钵修会

- 定义:完全依靠捐助而生存的修会

- 圣方济会和多明我会

征服、十字军和迫害

约 1100—1300

征服与疆域扩张

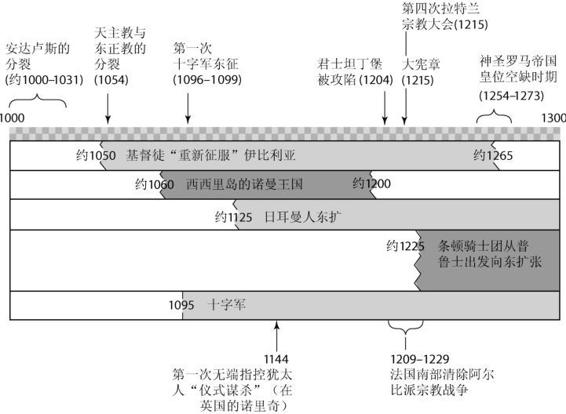

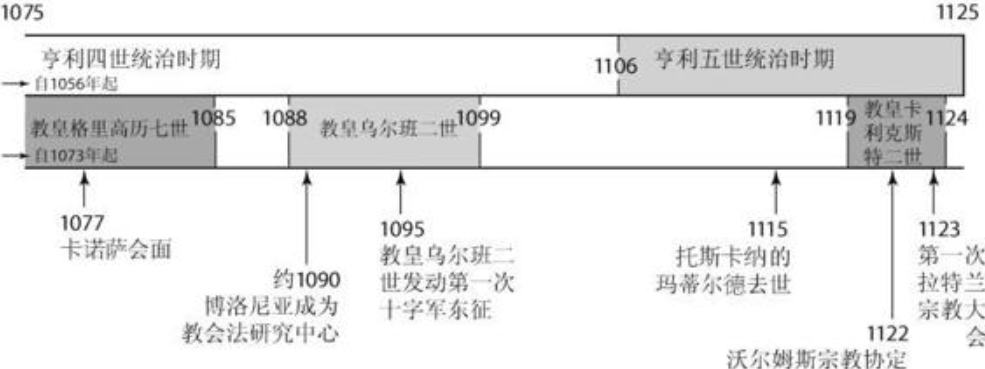

基督教国君们南下伊比利亚半岛、诺曼武士们占领西西里和南亚平宁半岛、日尔曼人朝东扩张

伊比利亚

基督徒向南对穆斯林的征服

- 卡斯提尔(卡斯蒂利亚)王国冲在最前面,在 1085 年占领了穆斯林的一个大城市托雷多

- 葡萄牙兴起

- 阿拉贡渐渐发展壮大,在 1118 年攻占了萨拉戈萨

- 11 世纪末期,征服停滞:南部穆斯林被北非的穆斯林(柏柏尔人)统治;北部基督徒也在互相征伐

- 1212 年后,征服过程加速:教皇英诺森三世宣布发动宗教战争,意在扫清伊比利亚的穆斯林

- 1236 年,卡斯蒂利亚征服科尔多瓦

- 1250 年,葡萄牙南进结束

- 阿拉贡向西南进军,征服瓦伦西亚、马略卡等

- 1264 年,穆斯林的势力只留在了格拉纳达

西西里和亚平宁半岛南部

被诺曼底人征服

罗伯特·吉斯卡尔

- with 妻子茜�克尔盖塔,弟弟罗杰

- 与教皇结盟

- 获取西西里岛(巴勒莫)

- 攻打拜占庭

- 救出围困的格里高利七世,但是洗劫罗马城

西西里诺曼王国

1130 年,教皇出席了罗伯特的侄子罗杰大帝(Roger the Great,1130—1154 在位)加冕为西西里国王的大典,从此诺曼人对这块区域的控制得到正式承认。

三种政治制度的混合

- 诺曼封建主义的领主—封臣制

- 意大利的拜占庭人实行的复杂制度

- 西西里原来的穆斯林实行的制度。

日耳曼人的东扩

这张地图显示说日耳曼语的民族在中世纪中期向东扩张,穿过易北河、沿着多瑙河,来到曾经被斯拉夫人占有的土地。在公元 1100 年至 1300 年间,他们的定居几乎使日耳曼影响的区域扩大了一倍。

东扩是一项草根运动:由当地贵族牵头,再由农民入迁定势。

十字军

宗教、战争和贪欲

十字军运动在欧洲东部和西部同时展开。

- 在东部,拜占庭帝国和众穆斯林哈里发政权(特别是波斯的阿拔斯王朝和埃及、巴勒斯坦的法蒂玛王朝)双方平衡的局面,在 11 世纪时被塞尔柱土耳其人打破。

- 1071 年,塞尔柱人在曼济科特战役中大败拜占庭军队,占领了小亚细亚,给了拜占庭帝国沉重的打击。

- 同一年,他们从法蒂玛王朝手里夺走了耶路撒冷。

- 在西部,格里高历的改革而振兴了教皇政权。教皇乌尔班二世(1088—1099 在位)在收到拜占庭阿列克修斯·科穆宁(1081—1118 在位)的求救后,欧洲开始反击塞尔柱

十字军对教皇的好处

- 把教皇推向改革热潮的前沿,成为欧洲的精神领袖

- 远征能部分解决内战的问题:要求基督徒之间停止一切战事

- 将贵族武士强盛的战斗欲转向了穆斯林,使残暴的骑士成为一个神圣的职业

群众十字军与第一次十字军远征

受朴素宗教热情鼓动的法国群众十字军(Popular Crusade)在 1096 年到达君士坦丁堡,然后几乎被全歼

专业军队在 1099 年攻下耶路撒冷,建立了四个王国,不过把拜占庭皇帝的承诺忘在了脑后

被占领的这块土地被分成四个十字军国家(crusader states):埃德萨伯爵领地(the county of Edessa)、安提俄克公国(the principality of Antioch,由罗伯特·吉斯卡尔的一个儿子统治��)、的黎波里伯爵领地(the county of Tripoli)和耶路撒冷王国(the kingdom of Jerusalem)

第二次、第三次十字军远征

**第二次东征(1147 - 1148)**的背景:十字军士兵和已经定居在十字军国家的骑士们都开始堕落腐化,又被穆斯林一一收复

第二次十字军东征是受了明谷的圣伯尔纳(Bernard of Clairvaux,1090—1153)的鼓舞,由法国国王和神圣罗马帝国皇帝率领。然后寄了。

**第三次东征(1189—1193)**的背景:1187 年,哈丁惨败和耶路撒冷的陷落(萨拉丁)

第三次十字军东征的领头人是中世纪欧洲的三位最显赫的君主:

- 神圣罗马帝国皇帝腓特烈·巴巴罗萨(Emperor Frederick Barbarossa,1152—1190 在位)

- 法王“尊严王”腓力二世(King Philip Ⅱ "Augustus" of France,1180—1223 在位)

- 英王“狮心王”理查一世。

这次十字军东征一开始声势浩大,但很快就动摇了。

- 腓特烈皇帝在路上溺水而亡,他的军队也大都回到日耳曼老家。

- 法王腓力因和英国理查意见不合,也掉头回家。

- 理查一人前行,虽然大大小小打赢了好几仗,而且拿回了大部分的圣地领土,但没能攻占耶路撒冷;他还在回程路上落入敌手,成了腓特烈之子、神圣罗马帝国皇帝亨利六世的阶下囚

第四次十字军远征

1201—1204

第四次东征的远征军根本没有到达圣地,反而把君士坦丁堡破坏殆尽

第四次十字军的发动者:英诺森三世(中世纪最强大的教皇)

率领军队的人物:势力强大的地方领主(而不是各国国王),如弗兰德斯伯爵鲍德温九世(Baldwin Ⅸ,1194—1206)

- 军队订购了威尼斯的战船走水路

- 战船买多了

- 威尼斯表示只要十字军帮他们夺回被匈牙利国王占领的扎拉港(Zara),就给予优惠

- 英诺森不爽,因为这样就把战争矛盾指向了另一位天主教国王,并将十字军革出教会,并断绝关系

- 十字军在 1202 年占领了扎拉

- 十字军针对拜占庭皇位继承人出现了内部分歧,从同盟身份翻脸变成拜占庭的征服者。于 1204 年占领君士坦丁堡,瓜分了整个拜占庭帝国。

- 鲍德温伯爵成为皇帝,他和他的继任者统治君士坦丁堡达半个多世纪

- 不管怎么说,东正教和天主教在十字军的手上重新结合了

- 英诺森三世在十字军攻陷扎拉之后撤销了革出令,在他们举兵攻打君士坦丁堡时又一次将他们逐出教会

- 英诺森三世再次恢复了十字军的教籍

后续

- 1261 年鲍德温王朝倒台,时隔 57 年,希腊皇帝再次回到都城君士坦丁堡统治拜占庭。

后来的十字军远征

13 世纪时,又发生了几次十字军远征。基督徒在宗教狂热的指引下几次试图拿下圣地,结果都惨败而归。

- 1212 年儿童十字军

- 1217 - 1221 年,第五次十字��军远征:当十字军占领了埃及重要港口达米埃塔(Damietta)时,发现已经被困在穆斯林军队和洪水泛滥的尼罗河间

- 1229 年,神圣罗马帝国腓特烈二世大帝(Frederick Ⅱ)与穆斯林签订和平条约,拿回了耶路撒冷。这次远征未动干戈。

- 标志着十字军远征发起人的转变:从由教皇发起转变为由世俗权贵发起。

- 第六次和第七次十字军远征,由法王圣路易九世(Louix Ⅸ)发起,两次都失败了,路易还战死疆场。

- 之后仍有过几次十字军,直到 1291 年,基督教世界在叙利亚海岸的最后一个桥头堡阿克里(Acre)——被攻陷,十字军国家的命运也终止了。

军人修会

军人修会将中世纪的两种制度——修院制度和骑士制度——很好地结合了起来(既是修士又是战士)

- 圣殿骑士团(Knights Templar):国际性的弟兄会,通过吸引其成员慷慨捐赠土地和高效率的地产管理,积累起大量财富

- 医护骑士团(Hospitalers):主要招收法国的骑士

- 条顿骑士团(Teutonic Knights):主要从日耳曼人里吸收成员,后来活动在东北欧洲

影响

- 完全毁了拜占庭帝国

- 反倒加强了穆斯林在中东地区的势力:穆斯林积极组织,奋起反抗

- (暂时)扩张了“欧洲”的边境

- 大大加强了教皇的力量

- 商人也从中获利颇丰

- 史无前例地让非常多的欧洲人直接接触到伊斯兰世界和拜占庭

民族迫害

十字军高涨的贪欲、暴力和战斗精神导致欧洲产生出一种迫害心理。持异见者面临着新的威胁;犹太人和其他少数民族也惨遭横祸;到最后,甚至连一部分基督教军人都受到残害。

十字军和欧洲内部的宗教裁判

- 阿尔比派圣战(Albigensian Crusade,1209—1229):英诺森三世发动,旨在肃清法国南部的清洁派

- 王国国王也下场,最后法国的君权也扩展到了地中海海岸。

- 法国从此结下南北世仇。

- 为了彻底扫清异教徒、保持当地的宗教纯洁性,宗教裁判所建立起来了,这也是中世纪教会最压抑的制度的标志。

- 宗教裁判官(inquisitor):1230 年,教皇格里高历九世(Pope Gregory Ⅸ,1227—1241 在位)为了加强打击力度,任命多明我会与圣芳济会的修士为宗教裁判官,残酷打压异教徒

犹太人和其他欧洲少数民族

12 世纪后,犹太人的处境变得相当艰难

原因

- 基督徒自我意识的发展和对基督受难的强烈认同感(在中世纪中期和晚期越来越强烈)

- 大众认为耶稣并不是为洗清全人类的罪孽而“自愿”受难,而是被犹太人谋杀的

- 十字军加强了反犹太的情绪

- 第一次十字军开始的时候,有的十字军战士就认为“攘外必先安内”,要清除外部的“不忠者”,必须先杀光西方基督教界内部的犹太人

- 末日降临的意识形态,认为犹太人与突厥人一样,都是反基督者

不仅是犹太人和异教徒,连妓女、麻风病人和同性恋男子都在被迫害

- 把对不同人的偏见混合起来

- 针对某一群人的攻讦经常迅速波及另一群人

最后,连圣殿骑士团也受到了迫害,腓力四世认为他们有渎神和同性恋行为,用酷刑来打压

冲突不断的世界:教皇政权和神圣罗马帝国

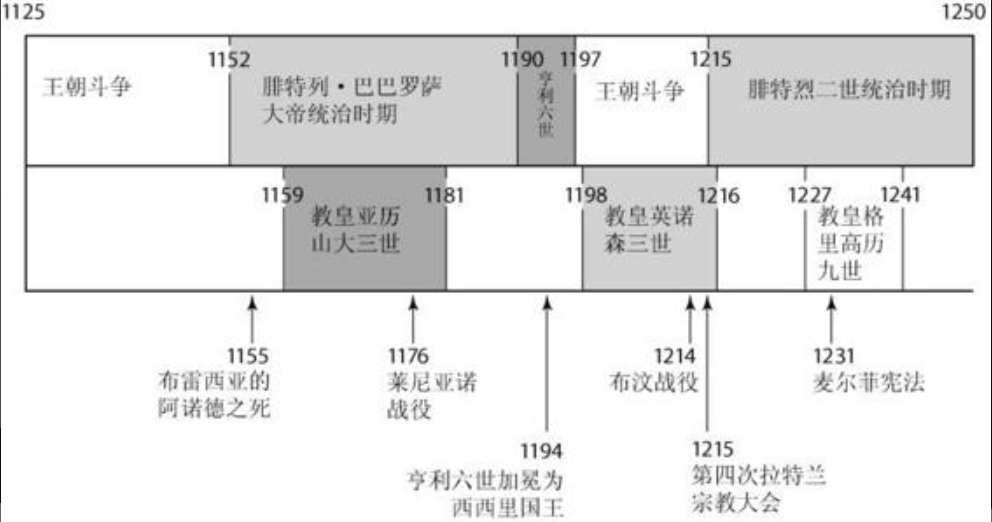

约 1125—1300

政教之争

俗世授职争端之末期的教权与君权

约 1125

随着 1122 年《沃尔姆斯宗教协定》的签署,关于俗世授职的争端终于终止了。教皇同意让皇帝有限度地参与主教和其他教会职员的任命。

政治理论

1122 年后,“帝权至上”(imperialist)被 “教皇至上”(papalist)的理论所替代:教皇既是俗世的领导人又是宗教上的领导人,可以将世俗权力交给国王,但是也可以随时收回权力

另一种说法 “教权至上”(clericalist)仍有人支持:教会与国家共同存在,各自做着自己分内的事情,互相尊重对方的工作。如有必要,还是以教会为准

教皇权威

早期的十字军远征都是由教皇发动的,这也说明教会在改革之后拥有非常强大的道德和宗教权威。

教皇对各级教会的控制力也提升了

- 不允许教士成婚

- 开拉特兰宗教大会

- 教会法典的系统化:博洛尼亚复兴,撰成《教令集》,最后汇总成《天主教教会法典大全》

教皇的土地也扩张了(托斯卡纳女公爵玛蒂尔德的赠予)

皇帝的权威

到了亨利五世,神罗皇帝的权力逐渐衰退

- 教皇乌尔班二世代表着教权的逐渐强大

- 国内的大地主成为了新兴阶层,地方势力强大

- 亨利五世去世后,没有留下继承人,神罗恢复了选举制

- 伦巴底的“独立”,成为自治市,�神罗对其只有名义上的控制权

总结:在卡诺萨会晤和沃尔姆斯协定之间,伴随着俗世授职的纷争、独立城市的兴起和皇帝选举制的恢复,日耳曼诸国和亚平宁半岛的君权都败给了地方独立自治的热潮。神圣罗马帝国的衰退开始了。

亚平宁半岛争夺战

1125—1250

教育的发展:律师和官吏的进步

中世纪中期教育的迅速发展与文字的使用对国王、皇帝和教皇们施展自己的权力有着非常重要的意义。

- 政府档案、个人业务的记录数量大幅增长:财产契约、司法记录;遗嘱、商业记录等

- 权力不再依靠个人的忠诚度来定义,而是由政治理论和硬性的档案来定义

- 这种“从记忆到文字记录”的变化导致行政和其他社会组织产生根本上的变化,同时也使得人类对待自己的经验方式开始走向更有逻辑性和系统性的方向。

- 学校的兴起

- 由于文字记录重要性的提升,论辩、读写和计算的能力成为了通向政府机构和教会的一条康庄大道

- 教堂学校和市立学校,后来在 12 世纪晚期发展为大学

日耳曼皇帝腓特烈·巴巴罗萨和帝国的重建

1152 年,腓特烈·巴巴罗萨一世(Frederick Barbarossa,1152—1190 在位)当选神罗皇帝,开启霍亨斯陶芬王朝。腓特烈一世世称“红胡子”,是施瓦本公爵。他将重建神圣罗马帝国视作自己的使命。

- 故意鼓励地方上大君主扩张他们的权力,牺牲小封臣的权力;以削减帝国内部的分裂倾向

- 支持教育的发展,培养受过教育的官僚机构为己所用

- 扩大直辖土地:扩张了自己在施瓦本的力量,直辖富裕的伦巴底

- 教皇哈德良四世(Pope Hadrian Ⅳ,1154—1159 在位)

- 镇压了罗马的革命叛乱:布雷西亚的阿诺德(Arnold of Brescia,1100—1155)

- 极力打压罗马城中的宗教活动,还发布了宗教禁令(interdict)

- 1155 年,在巴巴罗萨的加冕仪式上羞辱他,结下世仇

- 亚历山大三世(Alexander Ⅲ,1159—1181 在位)

- 与巴巴罗萨的伦巴底之争

- 恢复教皇与城市社区的结盟,与伦巴底的各大城市联合起来,组成“伦巴底联盟”(Lombard League)对付皇帝。

- 1162 年,腓特烈围困米兰

- 1176 年,城市联盟在莱尼亚诺(Legnano)一役取胜,获取名义上的独立

- 巴巴罗萨的反击

- 收归托斯卡纳

- 安排儿子(未来的亨利六世)和西西里公主康斯坦丝(Constance of Sicily,1154—1198)结婚,获取西西里王国

- 1180 年,击败了他最强大的封臣——萨克森公爵、韦尔夫家族的“狮子”亨利,从而牢牢地掌控了日耳曼诸国。

- 1190 年,在率军第三次十字军东征时淹死

- 之后的神罗皇帝

- 亨利六世(Henry Ⅵ,1190—1197 在位)

- 巴巴罗萨打破君主选举制,强行让长子当选皇帝

- 在 1194 年继承的西西里王国带来了丰厚的收入,充盈国库

- 1197 年,患疟疾早逝

- 腓特烈二世(Frederick Ⅱ,1215—1250 在位)

- 年仅三岁便即位

- 亨利六世(Henry Ⅵ,1190—1197 在位)

教皇英诺森三世和教会的窜升

教皇英诺森三世(Pope Innocent Ⅲ,1198—1216 在位):法学家教皇,把教会的权力在俗世和精神两方面都带到了顶点

- 1215 年,召开第四次拉特兰宗教会议,完成颇多立法

- 将自己的意志强加于各大君主

- 强迫英王约翰启用自己派来的坎特伯雷大主教

- 让英格兰、匈牙利、葡萄牙和阿拉贡成为自己的封地

- 在霍亨斯陶芬家族和韦尔夫家族对神罗皇位的争夺中,支持韦尔夫的奥托,但西西里王国仍是霍亨斯陶芬的

- 奥托即位后撕毁承诺,入侵西西里,教皇废其帝权,除其教籍,转而支持霍亨斯陶芬

- 1214 年,布汶战役(Battle of Bouvines),奥托被击败,法王腓力一世成为大强大的国王,腓特烈二世获取神罗皇位,不过神罗已然乱成一团

腓特烈二世

英诺森三世于 1216 年去世。此后几年里,腓特烈二世(Frederick Ⅱ,1215—1250 在位)宣布他将和布伦瑞克的奥托一样,收回向英诺森三世许下的诺言:拒绝放弃西西里,还想征服整个亚平宁。所以他与教会的矛盾很深。

1231 年,颁布《麦尔菲宪法》(Constitutions of Melfi),加强权力

腓特烈二世的重心在西西里而不是日耳曼,但是遭到了灾难性的失败

- 对伦巴底联盟的侵略造成强烈反抗

- 苛捐杂税把心爱的西西里抽成了穷乡僻壤

- 教皇开除其教籍,被赶下皇位

- 整个神罗境内也烽烟四起

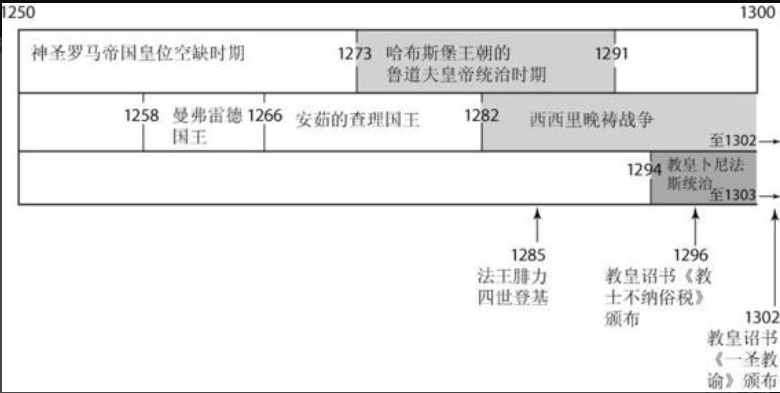

衰落中的教权和神圣罗马帝国

1250—1300

1250 年之后的日耳曼诸国

神罗皇位空缺了好一段时间,1273 年,哈布斯堡王朝的第一任皇帝鲁道夫(Rudolph of Habsburg,1273—1291 在位)即位

鲁道夫的“皇家实力绝对优于地方巨头“的政策受到诸侯的强烈反对,自此,日耳曼诸邦渐渐发展为一个由独立小国组成的松散联邦,选举出来的皇帝形同虚设。这一基本政治结构此后 600 年一直是神圣罗马帝国的特征之一

1250 年之后的亚平宁半岛

中世纪中期的一阵混乱之后,亚平宁半岛上也有许多大大小小的公国。位于半岛中部的教皇国内群众不满之声此起彼伏,国内骚乱不断。有的教皇甚至无法保证自己在罗马城里的地位。在教皇国的北部,托斯卡纳和伦巴底成了一幅拼贴画,由许多主权独立、相互竞争的小城邦组成:佛罗伦萨、锡耶纳(Siena)、威尼斯、米兰等。这些城邦之间的敌对和战争最终形成了意大利文艺复兴的政治背景。

亚平宁两党的政治斗争:“教皇党”(Guelphs)和 “皇帝党”(Ghibellines)

西西里王国

- 腓特烈二世死后,王位传给其私生子曼弗雷德(Manfred,1258—1266 在位)

- 教皇将王位送给法王路易九世的弟弟、安茹的查理(Charles of Anjou,1227—1285)。

- 查理性格阴暗,为人残酷,野心很大,在 1266 年击败曼弗雷德并杀死了他,终于在西西里王国建起一个新的法国王朝。

- 西西里人反抗法国人的统治,并将王位传给曼弗雷德的女婿、阿拉贡的彼得三世(Peter Ⅲ of Aragon,1276—1285 统治阿拉贡)

- 一场旷日�持久而不见分晓、喋血无数却有着一个浪漫的名称的战争打响了。西西里晚祷战争(War of the Sicilian Vespers)打了整整 20 年,一方是法国国王和教皇的支持下的安茹的查理,另一方是西西里和阿拉贡人民。

- 最后,亚平宁半岛的南端还是归安茹的查理及他的后人统治,其皇室位于那不勒斯;西西里岛则由阿拉贡的国王们统治。

- 两者的争夺又持续了几代人的时间,成为当代欧洲的一大遗留政治问题。

对西西里王国来说,这场战争带来惨重的破坏。西西里王国曾是欧洲最富裕、统治最得当的国家,现在却一贫如洗,还被分裂成两块,成了教权和皇权之争的牺牲品。

1250 年之后的教权

然而,当教皇渐渐陷入权力斗争时,同时也渐渐失去了基督徒之心。到了 13 世纪后半叶时,教皇已然不像牧人的领袖,而更像是俗世的君主了。

进步之处:将教会建设成西方基督教界的精神动力源泉

- 大学、医院、收容所得到发展

- 教会法令和基督教教义得到修订和完善

- 一定程度上阻止了皇权专制

代价

- 教皇政权已经成为一个具有很大势力的政治力量,成为一种业务,成了一部和其他庞大臃肿的机构一样、具有巨大胃口而不知满足的机器

- 教皇政权不能满足教徒的精神需求

- 俗世君主长期以来对一个希望能统治全基督教界的教皇怀有敌意

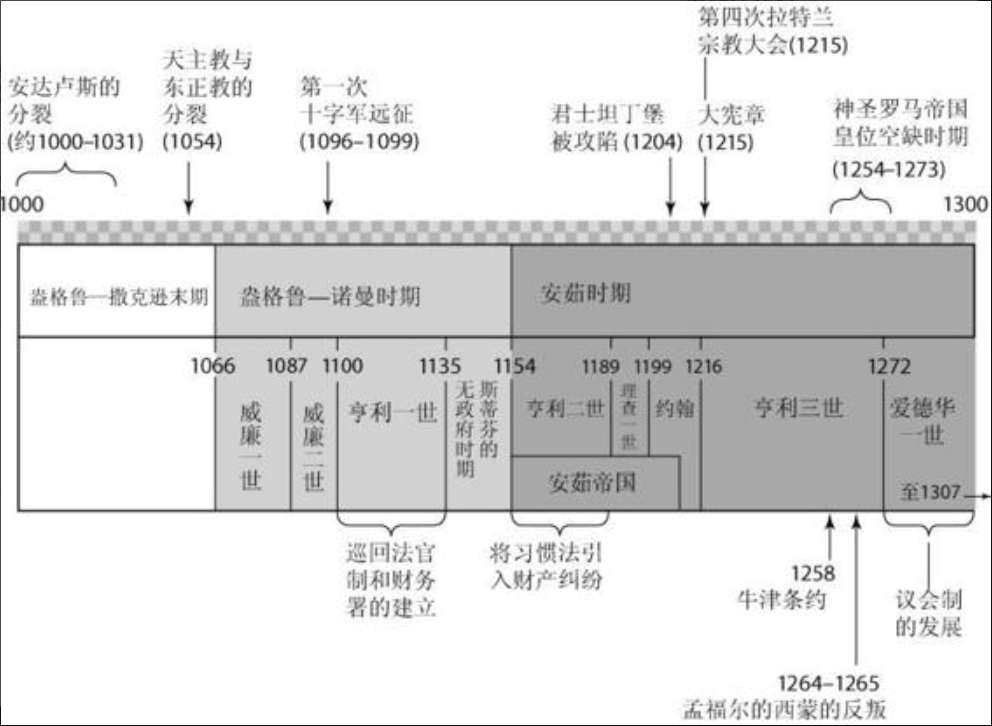

国家在成形:英国和法国

约 1050—1300

11 世纪至 13 世纪时,神圣罗马帝国和教皇政权卷入了一场拉锯式斗争,结果两败俱伤。与此同时,英国和法国发展成了中央集权的国家。

英国:国王与议会

盎格鲁—撒克逊时代的遗产

征服者威廉通过 1066 年黑斯廷斯的胜利赢得英格兰时,英国已经是一个相对来说中央集权且运作比较顺畅的国家了。

宫廷官员代替行使了国王的权力

郡(shire)和郡长

盎格鲁—诺曼国家

近发达的诺曼贵族和新近被夺去财产的盎格鲁—撒克逊贵族女性结婚,就促进了一种独特的盎格鲁—诺曼(Anglo-Norman)文化的发展

- 封臣的采邑不集中,通常分散在各个郡中

- 皇家领地面积很大(也是分散的),约占六分之一

- 兴建城堡 在征服英国之后,威廉建立起的采邑��封臣制由于两种力量而形成了非常中央集权化的统治:

- 盎格鲁—撒克逊传统的强大君权

- 威廉对封地的仔细布局成功地控制了封臣。 威廉之后

- 威廉死后,他的国土先后传给他的两个儿子:威廉二世(William Ⅱ,1087—1100 在位)和亨利一世(Henry Ⅰ,1100—1135 在位),两人都颇有才干

- 亨利死后,只留下了一个合法子嗣:其女儿玛蒂尔达(Matilda,约 1102—1167)

- 表兄布卢瓦的斯蒂芬(Stephen of Blois,1097—1154)夺取王位,两人的激烈争夺持续了 19 年,期间经济遭到很大破坏,史称“斯蒂芬的无政府时期”(Stephen's Anarchy)

亨利二世和安茹帝国

斯蒂芬的无政府时期在妥协中结束。女皇玛蒂尔达和安茹的杰弗利之子、亨利·不兰他日奈(Henry Plantagenet)在 1153 年被命为斯蒂芬的继任者,成为英王亨利二世(King Henry Ⅱ,1154—1189 在位)

他同时也已经是诺曼底公爵、安茹伯爵和阿基坦女公爵埃莉诺(Eleanor)的丈夫。

他在英吉利海峡两岸都有大片土地,因此缔造了一个安茹帝国(Angevin Empire)

- 英国习惯法(common law)的发展取得了长足的进步

- 成功牺牲教会法庭的利益来扩展帝国的司法权

安茹帝国的失去

尽管亨利在临死前绝望万分,安茹帝国还是完整地传到了他幸存的儿子中�较年长的“狮心王”理查一世(1189—1199 在位)手上

- 理查是个很好的战士,在第三次十字军远征和许多次法国境内的战役中建立了自己的名声

- 是他在英国却几乎没花精力,反而无穷无尽地对它征收大量税款

理查的弟弟约翰(1199—1216 在位)的任期可以说是多事之秋

- 过于严苛地对待封臣

- 与法国国王“尊严王”腓力二世(1180—1223 在位)和教皇英诺森三世(1098—1216 在位)的斗争

- 腓力二世夺走了诺曼底和安茹

- 英诺森三世逼迫理查接受他提议的坎特伯雷大主教候选人,将教皇的权威凌驾于英国教会之上

- 英国贵族叛乱

- 1215年,叛乱在兰尼美德(Runnymede)地区结束,贵族们强迫约翰签下《大宪章》(Magna Carta,即the Great Charter)

- 大宪章支持贵族掌权而非国王掌权,为英国后来的君主立宪政体(constitutional monarchy)打下基础

约翰只要一看到机会就去推翻《大宪章》,结果引起贵族们全力反叛。最后,约翰于次年(1216)去世。

王位毫无争议地传给了他年仅9岁的儿子——亨利三世(Henry Ⅲ,1216—1272在位)

亨利三世和贵族政府

亨利三世被迫和贵族们共事,一起治理国家

- 签署《牛津条例》

- 孟福尔的叛乱

爱德华一世和议会的演变

爱德华一世(Edward Ⅰ,1272—1307在位)统治期间,他让行政、习惯法、议会等各方面都和谐发展,司法和行政的许多方面都日臻完善,并产生了新的力量。另外,爱德华一世还是个很好的武士。他率领军队征服了威尔士、扫荡了苏格兰,同时保住了王室在加斯科涅所占的份额。

- 积极召开议会

- 以前所未有的规模开始立法

尽管如此,在爱德华统治期间,议会主要还是一种实现国王意愿、协助他治理国家的工具而已。他把议会当作是实现王室政策的工具,用它来加强君权而不是限制君权。

爱德华一世之下四个王室政府机构是大法官法庭、财务署、咨议会和王室(household)。

1307年,爱德华去世时,留下了一个被战争拖累得疲惫不堪,却在他自己牢牢掌控之中的英国。他完成了先辈们构建一个高效而严密的国家行政系统的任务,把地方司法收归王室控制,建起一套完备的习惯法。更重要的是,他充实了原有的立法概念,培养了发展中的议会机构,并发现王权力量可以通过议政和协商得到加强。由此,他在英国培植了一些力量,不仅对英国的未来产生至关重要的影响,而且今天的政治体制在一些方面都可以追溯到过去的英国,同样也离不开爱德华一世的卓越贡献。爱德华统治下的英国虽然在精神上仍是一个封建国家,但是已经成为一种拥有强势王权的封建主义,国王在强有力的政府的支持下,稳居中央。

法国:君权的胜利

卡佩家族(the Capetians)虽然起步的时候很不起眼,却慢慢地在欧洲发展出西方基督教世界最强大的王室,其背后的行政系统的处事效率和复杂程度并不亚于英国

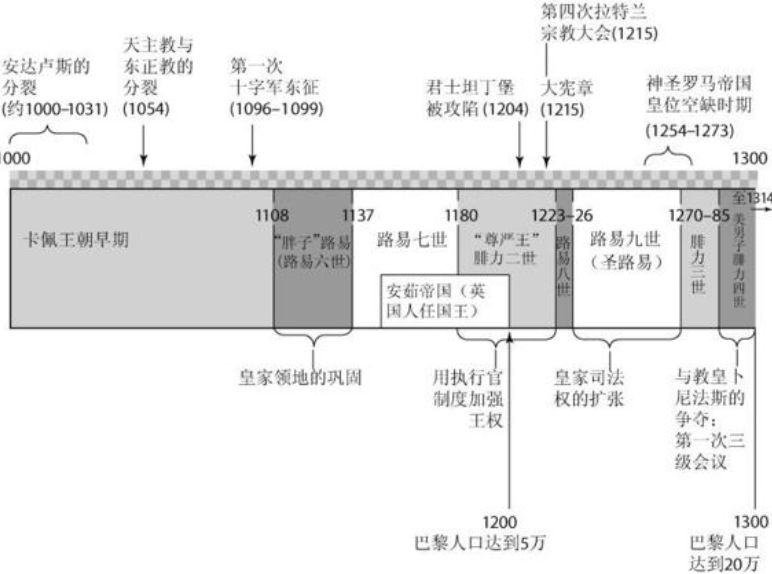

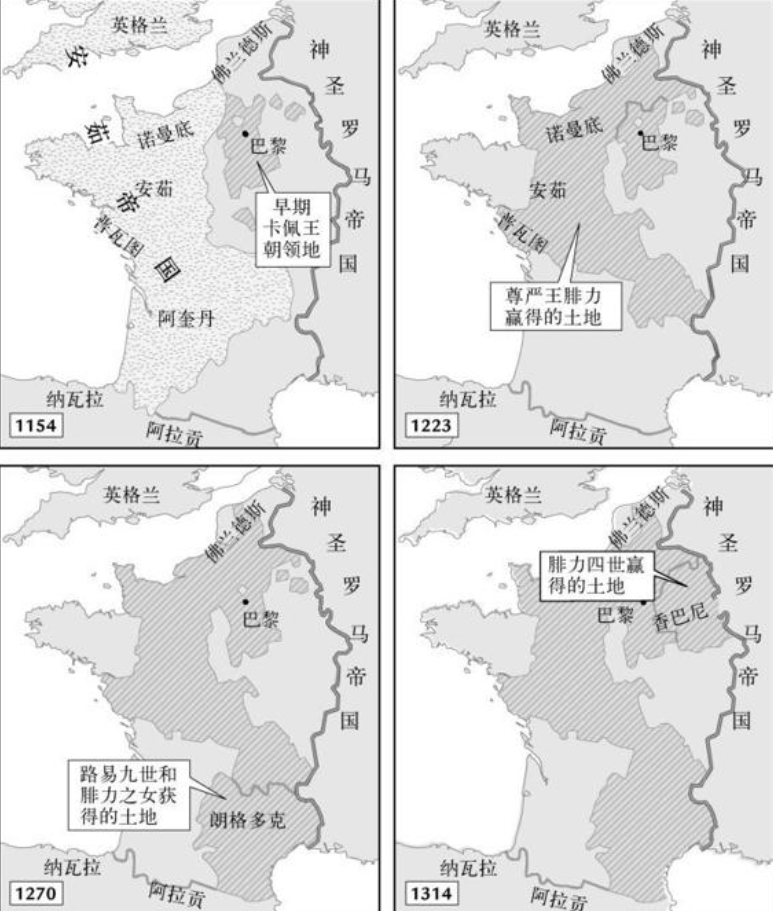

法国君权的扩张,约1150—1300 👇

1154年,在我们今天称为“法国”的土地上,英王亨利二世控制的地方比卡佩王朝还要大。卡佩王朝只统治着巴黎周围被称为“法兰西岛”的地方。1214年的布汶战役之后,安茹帝国崩溃了,卡佩王朝就渐渐扩张了自己的领土,虽然缓慢,但步履坚定。

卡佩王朝早期的几个国王

卡佩王朝的第一个国王是于格·卡佩(Hugh Capet,987—996在位)是通过西法兰克的权贵选举而登上王位的。但是,他和他的继任者们很快就想要拥有世袭的君权。他们用惊人的、创纪录的生育能力完成了这一目标——他们连续11代生出合法继承人,横跨341年。

卡佩王朝之稳定,另一原因是他们在老国王去世之前就立好新王,并且新王的弟弟们通常都支持自己的兄长而不是起来反叛他。

卡佩王朝时运不错,处世有道,又有一连串的男性继承人;他们很好地利用了自己作为国王和封建主的权力,避免家庭纷争,和教皇一直保持良好的关系,就这样实现了他们的目标:

- 治理好法兰西岛

- 将更多的土地收归王室直接控制

- 在实际上(而不是在理论上)实现对几个封建公国的控制

王室领地的稳固

- 腓力一世(Philip Ⅰ,1060—1108在位)是第一个意识到他的王朝必须先稳固法兰西岛这个王室基地的国王。

- 其子路易六世(Louis Ⅵ,“the Fat”,1108—1137在位)与其聪颖的妻子莫里恩的阿德莱德(Adelaide of Murienne,死于1154)继承政策,持续攻打持有异见的贵族

- 休泽(Abbot Suger,1098—1151,圣德尼斯修道院的院长)提供了鼎力支持

- 最后,胖子路易的儿子路易七世(Louis Ⅶ,1137—1180在位)见证了王权的显著增长,尽管此时亨利的安茹帝国方兴未艾

结论:法兰西岛正在慢慢地成为法国真正的中心

“尊严王”腓力二世和王权的扩张

法国的君主制在路易七世富有才华的儿子“尊严王”腓力二世(Philip Ⅱ,“Augustus��”,1180—1223在位)的统治下真正成熟了。

- 摧毁了安茹帝国,收复诺曼底

- 核心:布汶战役 1214

- 通过御前会议实现集权

- 设立 “执行官”(baillis,即 bailiff)来扩张君权

- 执行官的职能包括财政、司法、军事、行政等各个方面,他们获得职位,全是王室所赐,因此他们对王室都忠心不二

- 将巴黎转变成法国王室所在的真正的首都

- 打压法国南部的清洁派

- 继承王位的路易八世将 1/3 王室土地分给家族成员(称为封禄 apanage),用亲缘关系加强了卡佩王朝的力量

路易九世和王室的神圣性

1226年,路易八世过早地去世了。王权流入他为人虔敬、处事能干的遗孀卡斯提尔的布兰奇(Blanche of Castile,1188—1252)手中,她为儿子路易九世摄政。路易九世(Louis Ⅸ,1226—1270在位)后被封为圣路易(St. Louis)。

- 在任期间,经济繁荣,文化发展

- 宗教虔诚,虽然对外宗教战争完全失败,但是在国内大力维持宗教繁荣``

- 基督教信仰狂热,排斥犹太人

- 路易九世在1297年被封为圣路易,他个人的神圣性成为了王朝的神圣性。于是,卡佩家族所有的成员都分享了他们的这位亲属所具备的可畏的圣洁

“美男子”腓力四世和上升中的法国

圣路易因为控制住他那些野心勃勃的官员而备受敬爱,但他的儿子腓力三世(Philip Ⅲ,1270—1285在位)和孙子“美男子”腓力四世(Philip Ⅳ the Fair,1285—1314在位)面对王室官僚机构的增长却什么都没做

腓力四世和他的大臣们捍卫王权至上的观念,教权、贵族和邻国便因此付出代价

- 为了削弱教权:让法国教会独立,

- 为了削弱贵族:奉行君权至上的政策

- 为了削弱邻国势力

- 英国国王爱德华一世发动了一场莫名其妙的战争,以争夺加斯科涅的统治权

- 试图吞并佛兰德斯,结果贵族和城市居民奋起反抗,喋血无数

- 在东方更为成功一些,一点一点地侵蚀着风雨飘摇的神圣罗马帝国

有王室官僚、武装部队和家族的神圣性作保证,他统治着一个广阔而富饶的国家。不过,这个国家面积太大,被分割成太多有一定凝聚力的公国,由王室统治的时间太短,因此其臣民还没能拥有一种属于一个民族的意识。他们由位于巴黎的王室牢牢地统治着,但是他们的面貌仍具有当地特色。

伊比利亚和日耳曼诸国:一些中央集权

西方基督教世界的其他君主们也在通过行政、司法和会议巩固自己的统治

- 在伊比利亚,卡斯提尔、阿拉贡和葡萄牙的国王们就试图通过一些途径加强他们的力量,包括国土征服、发布法令、条文和特许��令、把领袖人物召集起来、让他们(在议会[cortes,即西班牙或葡萄牙的议会]上)参政,控制独立的贵族和富有的市民。

- 相比之下,他们不太成功,在某些方面加强了自己的权势,但还是被强大的贵族和城市限制得厉害。

- 类似的策略在日耳曼各公国里也看得到

北欧和东欧国家

不过,欧洲北部和东部的国王们通过司法或其他途径来加强王权的努力就不那么成功了

-

在斯堪的纳维亚半岛上的几个国家、波兰、基辅,中世纪中期的几个世纪几乎没有带来王权的巩固,反而发生了许多政治上的混乱。

-

在成吉思汗(Genghis Khan,约1162—1227)的率领下,蒙古战马从中亚细亚草原开始向各个方向扫荡

- 在13世纪中叶,蒙古人开始从其西部前线撤退。他们离开了匈牙利和波兰,把中东地区还给早就成为巴格达事实上的统治者的塞尔柱苏丹;只有俄罗斯还被握在他们的手心里。俄罗斯国家成为“金帐汗国”(Golden Horde)的一部分。

文学、艺术和思想

约 1000—1300

- 艺术形象(尤其是出现在壁画和书页彩绘中的那些)脱离��了引发人们敬畏之情的理想主义,而发展为发人深省的现实主义

- 戏剧从赫罗斯维塔(Hroswitha,约935—1003)使用的古典型出发,发展出两种相当重要的中世纪形式

- 其一是神迹剧,主题囊括从创世纪到末日审判的全部基督教传说;

- 其二是音乐剧,由12世纪伟大的博学者、宾根的圣希尔德加(St. Hildegard of Bingen,1098—1179)首创。

- 音乐方面,音符的发明是音乐发展史上一次飞跃;

- 而在12至13世纪的巴黎,第一部复调作品诞生(所谓复调音乐,就是指包含两个或两个以上相关声部的音乐),也从根本上推动了音乐的发展。

- 文学见证了战争史诗的繁荣昌盛、抒情诗的复兴、传奇文学(romance)的诞生,以及充满想像力的寓言故事和市民文学的巨大成就。

- 建筑:过去那种厚重坚实、牢牢植根于大地的罗马风格,逐渐为高高在上、富于精巧细致的哥特风格所取代。

- 新的雕塑风格随着哥特建筑的出现也应运而生,罗马式奇幻巧趣的失真品性消失不见,转而成为与古风不甚相配的理想化自然主义。

- 学术也有了重大发展;在全欧洲遍地开花的新式大学里,法律和医学成为严肃学科;自然哲学(即科学)也有了稳步发展。

拜占庭和伊斯兰的影响

在公元1000到公元1300年间,拜占庭的政治力量有所衰弱,但它的文化仍然继续繁荣着。

- 但是,拜占庭�文化的创造性,还是因对古老传统的过分投入而受到限制

- 在中世纪的商业往来、十字军东征以及各种战利品将东西方更紧密地联系起来之后,拜占庭艺术以深刻而积极的方式对中世纪西方产生了影响。

在中世纪中期,伊斯兰文化主要通过伊比利亚地区直接影响到欧洲

-

阿维森纳写出了影响深远的医学著作,以及一本关于人体知识的百科全书巨著

-

在13世纪中期的巴黎大学里,出现了一个盛极一时的拉丁—阿维罗伊学派:阿维罗伊那种完全借助推理的研究方法,很是让一些西方学者痴迷

文学

诗人们同时以传统的拉丁文和各国的本土语言进行写作;前者是中世纪欧洲通用的学术语言,而后者则长期在西方各类基督教地区中进化发展。

- 史诗

- 在11世纪和12世纪的初期,方言史诗被视作“武功歌”(chansons de geste),在法国北部的贵族阶层里极其流行。

- 英雄史诗表现的是封建主义早期的尚武精神和骑士间的铁血友情。

- 抒情诗

- 在12世纪中后期,法国文学风格转变,北方文学中的尚武精神逐渐被南部地区的更为浪漫的诗歌所影响。

- 吟游诗人(troubadours):宫廷歌手或王公贵族

- 骑士之爱主题盛行:男人对远方女人的一种无偿的爱

- 浪漫传奇

- 和英雄史诗一样,浪漫传奇也是长篇叙事性的;和南方抒情诗相似,它也是感情细腻情意绵绵的。

- 重要主题:臣子和其主人之妻的爱情、基督徒的纯洁和奉献

- 市民文学、寓言及神迹剧

中世纪晚期

1300 -1500